バドミントンのルールでサーブフォルト(反則)となる可能性は、初心者に限らず中級者でもありえます。

正しいサーブ(サービス)の仕方を習得できていなければ、大会に出てもラリーを始めることなく負ける可能性があるのです。

大会に向けて一生懸命練習してきたのに、そうなっては困りますよね?今回は、バドミントンのサーブに関するルールを解説していきます。

目次

バドミントンのサーブに関するルール

バドミントンでサーブフォルトになるかどうかは、競技規則書の第9条サービスに照らし合わせて考えます。第1項には正しいサービスについて書かれています。

第9条 サービス

第1項 正しいサービスとは

⑴ サーバーとレシーバーがそれぞれの態勢を整えた後は、両サイドともサービスを不当に遅らせてはならない。引用元:競技規則(公益財団法人 日本バドミントン協会採択)

なぜこのような規則があるかというと、サーブを遅らせることによってフェアな試合ができなくなってしまうからです。

どんなスポーツ競技にもあると思いますが、試合には『流れ』があります。サーバーとレシーバーのどちらかがサーブを遅らせることによって試合の『流れ』が変わらないように、このように定めてあるのです。

しかし、プロの試合ではタオルで汗を拭いたり、給水をするシーンが見られますよね。しかし、あれはきちんと主審に許可をもらっているため不当にサーブを遅らせる行為には該当しないのです。

ただし、何度もタオルで汗を拭いたり、給水をする行為が許可されない場合もあります。何度もやると「体力回復行為」とみなされてしまうからです。

バドミントンでサーブを正しく打つには?

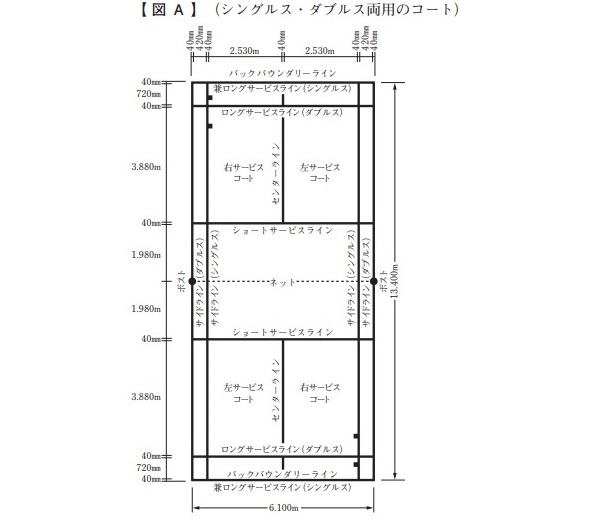

画像引用元:競技規則(公益財団法人 日本バドミントン協会採択)

バドミントンでルールに則ってサーブをするためにはいくつかポイントを抑える必要があります。続いてサーブで禁止されていることなどを解説していきます。

サーブは細かく定められているため、項目が多くなりますが最低限見出しだけでもチェックしてください。もしあなたが不安になる見出しがあれば、よく読むことをおすすめします。

サーブを打つときサービスコートの境界線に触れてはダメ

この理由については、バドミントンをプレーすればなんとなく分かるかと思います。ロングサービスを打つときは、なるべく遠くに打ちたいですよね?

その気持ちが出すぎて前進し過ぎて、ショートサービスラインに足が触れてしまうことがあります。これはフォルトです。

同じ理由で、センターラインを踏んでしまう可能性もあるので、注意しましょう。

サーブを打つとき、サーブが打ち終わるまで足を動かしてはいけない

俗に「フットフォルト」と呼ばれるフォルトです。厳密には競技規則書に下記のように書いてあります。

第9条 サービス

第1項 正しいサービスとは

~中略~

⑷ サーバー及びレシーバーの両足の一部分は、サービスを始めてから(本条第2項参照)サービスがなされるまで、(本条第3項参照)、その位置でコート面に接していなければならない。

引用元:競技規則(公益財団法人 日本バドミントン協会採択)

これは練習中から意識できていないと、試合中にいきなり改善することは難しいです。フットフォルトの例として下記の2つが挙げられます。

- 足が床の上をすべっている。

- 足が床から離れてしまっている。

プロ選手の足が動いているように見えるかもしれませんが、あれは床を踏んでいるだけなので問題ありません。つま先の一部でも床に触れていればフォルトになりません。

フェザーショットは反則

ひと昔前に羽の部分を打って変化球を打つサーブがあり、それだけでラリーが終わってしまうことがありました。

そういう経緯があって、羽部分だけを打ってサーブをするとフォルトになります。このことについては競技規則書の第9条第1項(5)に書いてあります。

第9条 サービス

~中略~

⑸ サーバーは、ラケットで最初にシャトルの台を打つものとする。

引用元:競技規則(公益財団法人 日本バドミントン協会採択)

シャトルが腰より下にある状態でサーブは打つ

これは競技規則書の第9条サービス第1項の(6)(7)に該当します。また平成30年が8月1日に競技規則の改定が発表され、(6)②が追記されました。

第9条 サービス

第1項 正しいサービスとは~中略~

⑹

①サーバーのラケットで打たれる瞬間に、シャトル全体がサーバーのウエストより下になければならない。ここでいうウエストとは、肋骨の一番下の部位の高さで、胴体の周りの仮想の線とする。

②実験的に判定装置を使用する場合については、サーバーのラケットで打たれる瞬間に、シャトル全体が必ずコート面から1.15m以下でなければならない。(一部の国際大会を除いて平成30年度は採用しない)

バドミントン上達の秘訣を公開!!

◎桃田賢人選手を指導するコーチが監修!

◎プロの指導者がどのように教えてるか公開!

今やっている練習が実力につながっているか不安なら必見です!下記の画像を今スグにタップしましょう!!

>>>>>日本代表コーチが教える練習方法を知りたいならココをタップ!<<<<<

このアイテムについての口コミや評判を下記の記事にまとめてあります。ぜひチェックしてください!

【桃田賢斗選手の指導者】バドミントンシングルス勝つための必勝法と練習の極意【中西洋介コーチ監修】

この教材の最大の魅力は国内のトッププレーヤーと同じ練習メニューが分かること。またその練習の意義がしっかりと学べる点です。 普段の練習では言われた通り、もしくはいつもと同じ流れで同じ練習メニューをなんと ...

続きを見る

⑺ サーバーが持つラケットヘッド及びシャフトは、シャトルを打つ瞬間に下向きでなければならない。(上記⑹②の施行の場合は本項は削除)

引用元:競技規則(公益財団法人 日本バドミントン協会採択)

(6)ではウエストの高さより上から、速い攻撃的なサーブを打つことを禁じる目的で定められています。

(6)②の運用も本格化されてきました。この(6)②が適用されている大会では(7)が削除となるので注意しましょう。

その代わりに、旧ルールの「アバブザハンド」と呼ばれていたルールが緩和されました。「アバブザハンド」とはラケットヘッドの全体が、ラケットを持っている手全体より下でなければならないというものでした。

参考:バドミントンのルールでフォルトとなる場合は?名称と種類を徹底解説!

このルールが緩和されたのは、新ルールになってサーブポイント制からラリーポイント制になったことにより、サーバー側が明らかに不利だという見解がでたからだと推察しています。

どうやって1.15mを判定するかについてはコートの支柱に目印をつけて対応することになりそうです。専用の「バドミントン高度計測器」と呼ばれるアイテムも販売されていますが、かなり高額。普及するには時間がかかるでしょう。

現在の値段が気になる方は下記のリンクから、チェックしてみてください。

サーブを途中で止めるのは反則

バドミントンのルールでは、サーブだけで試合が決まってしまうことがないようになっています。そのためサーブを始めたら、途中でラケットの動きを止めるのを禁じています。

さらにフェイントをするような行為も禁止です。そのためサーブだけで得点を得ようなどとは考えないようにしましょう。

シャトルの飛ぶ軌道も決まっている

競技規則書には、下記のように難しく書いてあります。

第9条 サービス

第1項 正しいサービスとは

⑼もし何ものにも妨げられなかったならば、シャトルは、レシーバーのサービスコートの内(境界線の上または内)に落ちるようにネットの上を通り、サーバーのラケットから上向きに飛行しなければならない。

引用元:競技規則(公益財団法人 日本バドミントン協会採択)

極端な例を出すと、テニスのようにシャトルを上空に堀投げてから打ち込むようなサーブは認められないということです。

オーバーヘッドストロークでスマッシュのようにサーブが打てたらそれだけで試合が終わってしまうか、サーバーが有利なラリーになってしまうでしょう。

空振りもフォルト

空振りが反則というと少し大げさですがフォルト扱いになって、相手の得点になります。空振りをしたからといって打ち直しができるわけではありません。

あまり褒められることではありませんが、ラケットのフレーム部分に当たって相手のコートに入ってもフォルトにはなりません。

ダブルスでは、サーブをしない人の立ち位置によっては反則になる

基本的にサーバー側もレシーバー側もそれぞれのパートナーはレシーバーの視界をさえぎらない限りコートのどこにいても良いことになっています。

言い換えれば、サーバー側のパートナーが、レシーバーにサーブを見えないように立つ行為はフォルトになります。

【まとめ】普段からサーブ練習もかかさず行うこと

バドミントンのルールの中でもサーブについては、こまかく書かれています。それだけサーブは試合にとって重要ということです。

大会に向けて練習をしているのですから、大会当日になって今までやっていたサーブがフォルトで使えないとなっては悲しすぎますよね。

サーブは特に細かく規定されているので、競技規則書を今一度読み直しておきましょう。自分のサーブがフォルトにならないか、確認しておきましょう。

大会当日にサーブフォルトでラリーすらできずに負けてしまったら後悔します。また不安があるなら、誰か競技経験者の人に見てもらった方がいいですよ。

負けてばかりじゃ面白くないですよね?

もしも日本代表選手のコーチに教えてもらえたら、あなたも試合で勝てるようになると思いませんか。日本代表選手を指導するプロコーチからの教えですよ?

そのプロの指導方法が下記で公開されています。今すぐタップして内容をアナタ自身の目で確かめてください。いつ非公開になるか分かりません。

>>>>>日本代表コーチが教える必勝法を知りたいならココをタップ!<<<<<

この教材の特徴や評判についてい知りたいなら、下記の記事をチェックしてみてください。

-

【桃田賢斗選手の指導者】バドミントンシングルス勝つための必勝法と練習の極意【中西洋介コーチ監修】

この教材の最大の魅力は国内のトッププレーヤーと同じ練習メニューが分かること。またその練習の意義がしっかりと学べる点です。 普段の練習では言われた通り、もしくはいつもと同じ流れで同じ練習メニューをなんと ...

続きを見る